>習志野・小林監督の「批判」をよく耳にしますが、

私は、「斉藤イズム」に現在最も近いのは、実は、習志野・小林監督、だと考えております。

故斉藤一之氏とライバルとして死闘を繰り返した、恩師の習志野元監督、石井好博氏が同タイプならあり得る事ではないでしょうか。

銚子商の低迷の大きな原因として、絶対的指導者・故斉藤一之氏の「緻密な野球」を継承する後継者を育てていなかった、ことを述べました。

親子としてその様子をつぶさに見てきた俊之元監督でさえ、その地盤を引き継ぐことは出来ませんでした。銚子市の沈没が重なったことは誠に「不運」であり、その俊之氏を辞任に追い込んだ2009年を境に、どん底に沈んでいきました。

習志野高校にも「問題」があったことは存じております。

歴代校長がまさに身を挺して、その「伝統」を守ってきたのです。

しかしながら、「監督」にフォーカスすると、銚子商とは対照的な一面がある事に気づかされます。

-----------------------

①市原弘道

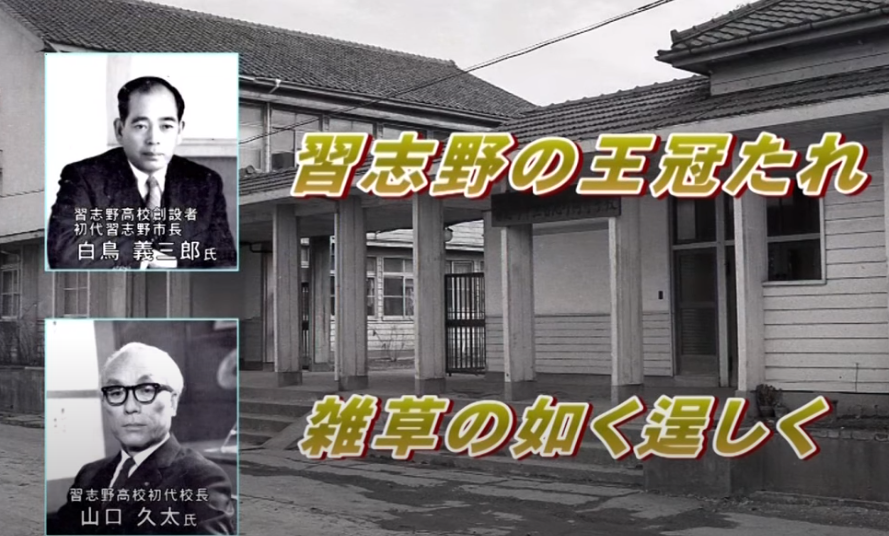

市原 弘道(いちはら ひろみち、1933年 - 1988年10月)は高校野球指導者。 1967年、習志野高校野球部が千葉県勢として初めて全国制覇した時の監督。

人物

1933年(昭和8年)、奈良県に生まれる。天理高等学校を経て、大学卒業後、習志野市立習志野高等学校の英語科教諭となる。創立まもない習志野高校野球部の監督に就任。 高校野球の指導者としては、ショートとセカンドのコンビネーションを駆使し走者の逆をつく牽制球の指導に特徴があった。1967年、エース石井好博(のちに習志野高校野球部監督)の活躍により同校を夏の全国高等学校野球選手権大会の優勝に導く。習志野高校を全国制覇に導いた直後に習志野高校校長の山口久太によって解任され、二度と高校野球界に戻ることはなかった。 のち、八千代高校の女子テニス部を何度も全国大会に導いた。晩年、佐倉高校赴任時はどの部活動の顧問にもならなかった。教員としての担当科目は英語。1988年10月、55歳で死去。銚子商業と習志野高校というライバル校同士の対戦は千葉県高校野球界屈指の好カードであり、「野球王国・千葉」を全国に知らしめた名将である。

甲子園での成績

習志野:出場1回・優勝1回

主な教え子

石井好博

>習志野高校を全国制覇に導いた直後に習志野高校校長の山口久太によって解任され、二度と高校野球界に戻ることはなかった。

伝聞・噂の域でしかないが、中京戦終了後のインタビューで相手校を「田舎野球」と評したことが、当時の習志野高校長の怒りを買ったという説もある。

<コメント>

ヤフコメにおいても、この逸話を示し、林の愚行を擁護する稲置学園(星稜高校)と比べ、校長の姿勢が「月とすっぽん」、比較することすらおこがましい、という投稿があった。

まさに、その通りであり、星稜OBの朝日新聞スポーツ部デスク「福角元信」を通じた洪水のような捏造報道を指示した黒幕、これまた星稜OBのスポーツライターなど、関わった連中に対しては相応の社会的制裁が必要だと考える。

それに加担している「高野連」も同様である。

この連中を「在日集団」と称している。

-----------------------

その後の故市原弘道氏の消息を辿る。

佐倉高校の教え子だった方の思い出が残されていた。

2011年08月20日

習志野-初代優勝監督

今年の甲子園、千葉県からは習志野高校が10年ぶりに出場した。

5枚の投手陣を擁し、ブラスバンドの勢いそのままに、24年ぶりにベスト8へ進出。

新興勢力も加わり、群雄割拠となった千葉であるが、銚子商や習志野といった伝統校には独特の凄みがある。

選手の動きも伝統的に機敏であり、スキのない野球だ。

静岡戦や明徳義塾戦を見ていても、「強いな......」と思わせた。

昭和42年、習志野高校野球部は、わずか二度目の甲子園出場時に全国優勝を成し遂げている。この時の監督は、市原弘道先生であった。

「先生」といったのは、市原先生が、私が当時通っていた佐倉高校の英語科の担任だったからだ。授業には非常に厳しく、夏休みの補習講座では、膨大な量の予習を強いられた。

今は高校生でも高度なピックオフプレーが行われているが、ショートとセカンドのコンビネーションを駆使し、走者の逆をつく牽制球は、市原監督が最初に考案し、甲子園で強力な武器になったと聞いている。天理高校のご出身だが、高校時代に野球の経験がなかったという話も聞いた記憶がある。

そういえば、習志野は古くは夏初優勝の時の石井投手(後の優勝監督)が準決勝の中京戦で2塁牽制で刺しまくって話題になったというし、その後輩で教え子の次の優勝投手になった小川投手(ヤクルト監督)も2塁牽制が得意だった。

小林投手(市船・習志野監督)もそうだったし、習志野の伝統なんだろうな。

市原先生は甲子園優勝後、習志野の監督を解任される。伝聞・噂の域でしかないが、中京戦終了後のインタビューで相手校を「田舎野球」と評したことが、当時の習志野高校長の怒りを買ったという説もある。

市原先生は、その後、同じ千葉県の八千代高校に転身するが、顧問を引き受けた女子庭球部を、高校総体に何度も導いた。佐倉高校時代は、私が所属していた野球部はもとより、どの部活にも属されなかった。先生は、1988年10月に55歳の若さでこの世を去られたが、そのちょうど一年前の秋季大会、療養中であったにも関わらず、我々の試合に足を運ばれた。「自分は野球からすっぱり足を洗った」といった意味のことをよく言われていたので、本当にびっくりした。その試合に勝つことはできなかったが、今思うと、足を運ばれた意味が何となくわかる。

私の英語の成績は、クラスで下から一ケタ台が定位置であった。中間や期末試験の後に、英語教官室に呼び出されてはお叱りを受けていた。そんなある日、先生が私にポツリといわれたことがある。

「勝つためには、頭を働かせ、スキをつくことに尽きる。公立が私立を喰うためには、脳内出血で即死するほど、頭をつかい、一方で、瞬きもせず、スキや弱点を探し、そこを徹底的に攻めることだ。野球も受験も根性論だけでは勝てないぞ」

習志野高校、私が思い出すのは、掛布でも福浦でもなく、市原先生だ。そして、今年の習志野高校の選手の機敏な動きからも、市原先生が植えたDNAが習志野高校野球部に脈々と受け継がれているのを、改めて感じたのである。

-----------------------

私は、この思い出(追悼文)を読んでただただ固まりました。

謎に包まれていた、故市原弘道氏のその後が映像として浮かんできました。

おそらくは、

>中京戦終了後のインタビューで相手校を「田舎野球」と評した

切り取られた悪意ある報道が、

>習志野高校校長の山口久太

に伝わったと推察します。

そして、何であれ、世間を騒がせた始末を無言で受け入れたのではないでしょうか。

>高校時代に野球の経験がなかった

この事実にもただただ驚かされます。

まさに希代の「天才」が、たった一度の甲子園で、その才能を発揮する舞台を奪われた、と言えるのではないでしょうか。

「石井好博」さんという、その財産を受け継ぐ教え子を残して。。。

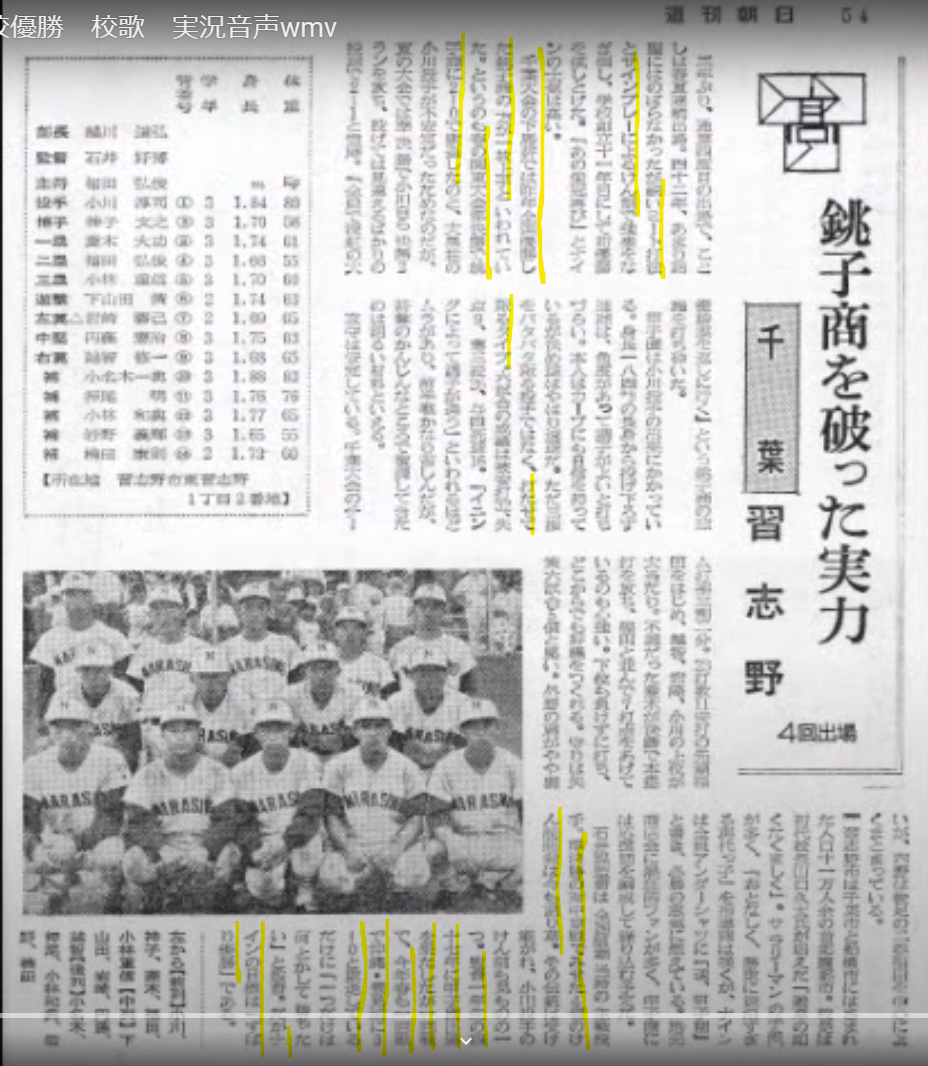

②石井好博

石井好博(いしい よしひろ、1950年 - )は、日本の高校野球の指導者。元習志野市立習志野高等学校野球部監督。

人物

1950年(昭和25年)、千葉県安房郡千倉町(現 南房総市)に生まれる。1965年(昭和40年)4月、習志野市立習志野高等学校に入学、野球部に入部。2年生からエースとなり、1966年(昭和41年)夏の甲子園県予選では準決勝に進出するが、千葉工商の中山孝一投手に抑えられ敗退。翌1967年(昭和42年)は東関東大会決勝で竜ヶ崎一を破り、夏の甲子園に出場。市原弘道監督の下、決勝で広陵の宇根洋介投手(近大-電電中国)に投げ勝ち、千葉県勢初のチーム全国優勝に導く。高校同期に醍醐恒男捕手、池田和雄外野手(慶大-日本石油)がいる。

1968年4月、早稲田大学に入学、体育会硬式野球部に入部するが肩を壊し高校野球の指導者を目指す。大学同期に丸山朗投手(大昭和製紙)らがいる。1972年3月、早稲田大学卒業。1972年(昭和47年)4月、習志野高校に赴任、母校の野球部監督に就任する。1975年(昭和50年)には夏の甲子園にエース小川淳司らを率いて出場。決勝で新居浜商に9回裏サヨナラ勝ち、全国優勝を果たす。 2013年8月、千葉県にある東葉高等学校硬式野球部監督に就任した。

甲子園戦績

1972年夏 ●3-5東洋大姫路

1975年春 ●0-3豊見城

1975年夏 ○8-5旭川龍谷 ○2-0足利学園 ○16-0磐城 ○4-0広島商 ○6-5新居浜商 (優勝)

1976年春 ○8-7大社 ●3-4東洋大姫路

1980年夏 ○2-1倉吉北 ●0-7東北

1987年夏 ○3-2東筑 ○5-2上田 ○12-4佐賀工 ●1-4PL学園 (ベスト8)

春:出場2回1勝2敗 夏:出場4回9勝3敗(優勝1回、8強1回)

主な教え子

掛布雅之

小川淳司

福浦和也

銚子商・故斉藤一之と並ぶ千葉県史上伝説の人物です。

ネットには存在しておりませんでしたが、死闘を繰り返した斉藤氏とは、球場で顔を

合わせても、お互いに、ただの一言も言葉を交わさなかったそうです。

ただ、その訃報に接した時に、練習中のユニフォーム姿で斉藤氏の自宅に駆けつけ、突っ伏してただただ男泣きした逸話はあまりにも有名です。

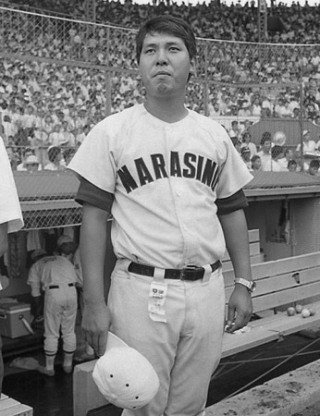

③ 小林徹

(1962年4月29日ー)

選手として;

習志野高(1980夏 甲子園出場)

1回戦 習志野2×-1倉吉北(延長10回)

2回戦 習志野0-7東北

甲子園の投球成績 2試合 17回 215球 20安打 7三振 5四死球 8失点 5自責点 防御率2.65

青山学院大(1981年4月~1985年3月)

市立船橋高コーチ(1985年4月~1991年3月)

市立船橋高監督(1991年4月~2002年3月)

甲子園出場 4回(1993春夏、1996夏、1997夏、1998夏<3連覇>)

4強 1回(1993夏)

8強 1回(1997夏)

通算8勝5敗

松戸南高(2002年4月~2007年3月)

習志野高監督(2007年8月~)

甲子園出場 3回(2009春、2011夏、2019春)

準優勝 1回(2019春)

8強 1回(2011夏)

通算8勝3敗

小林:

当時から先輩であり、監督であり、雲の上の存在です。いまこうしている筋道をつけてくれたのも石井監督。一番ラッキーだったのは、監督さんの下で野球ができたことです

石井:

頭がいい子なので、上で野球をやるよりは指導者がいいんじゃないか、ゆくゆくは習志野の監督にも、というつもりはあった。だから、高校の教員というのはどうなんだ?と水を向けたし、学生時代に指揮を執らせたことも・・・

小林:

ロボットではダメだ、お前たちが野球をやるんだと言っておられました。練習試合でも監督なりのゲームプランがあるはずなのに、たとえ選手がミスをしても黙っている。そして、次の試合でまた同じ選手がミスすると、そこでお前ダメねとメンバーから外す。何がダメなのかは言いません。もし試合に出たいのなら、自分でどうあるべきかを考えなさいということなのです。こうした石井先生の教えが、僕の指導の素地になっています。

<コメント>

故市原弘道氏を「始祖」に、その教え子の「伝説」の石井好博氏がバトンを受け継ぎ、

更に、その教え子の「名将」小林徹現監督に、習志野高校の「伝統」のバトンが受け継がれてきたことが分かります。

紆余曲折もあったと推察されますが、少なくとも52年の長きにわたり受け継がれてきた「緻密な野球=スモールベースボール」は、全国的にも類を見ないのではないでしょうか。

強いはずです。

>佐倉高校の教え子だった方の思い出

2011年の習志野高校(監督・小林徹)の選手の機敏な動きからも、市原先生が植えたDNAが習志野高校野球部に脈々と受け継がれている

-----------------------

ブログを開設してから、40日間が経過しました。

「アクセス解析」とにらめっこを続けております。

Twitter経由でご覧になる読者が、現在は64%です。

明らかに、他の媒体からのアクセスが増加してきました。

読者数は、91、新規で4人増加しました。

ブックマークは、変化なしです。

*特に、「読者数」「ブックマーク」を重視しております。

アクセス数は一定の水準から、再び増加傾向に転じましたが、

ここのところ、平均アクセス数を下回る動きが続いておりました。

7/12から底打ち反転の兆しが出てきました。

現在、多数のアクセスが集中していたときよりも、格段に質が良い、状態です。

ブログランキングに登録したことで、他との比較がある程度出来るようになりました。

率直に言えば、開設から今に至るアクセス数だけを見れば、相応の水準と思われます。

私自身が良いサンプルですが、そもそも左翼マスコミにはたいへんな憤りを持っており、そのやり口を熟知しておりました。

ただ、その層が、スポーツ(高校野球)となると「無関心」になり、そこを放置していることがどれほど将来の子供達の国際的競争力(=日本の国力)を危うくしているか、はっきりいってまるで気づいておりません。有識者も同じです。

この層に浸透できるかが、勝負の分かれ目となるでしょう。

Twitterの活用を6/22から開始しました。

ここまで、ブログの記事の「質」に注力しておりましたが、それだけでは「努力」不足と判断しました。

また、6/21PM8に、「ブログランキング」に登録しました。

このブログが、高校野球の事件を扱い、その首謀者が、在日が支配するマスコミですので、「高校野球」「ジャーナリズム」「特定アジア」の3つを選択しました。

ここをきっかけとしたアクセスが増加しておりますが、クリックにご協力いただいている方が、ごく少数です。

*「拡散」のため、ご協力をお願い致します。